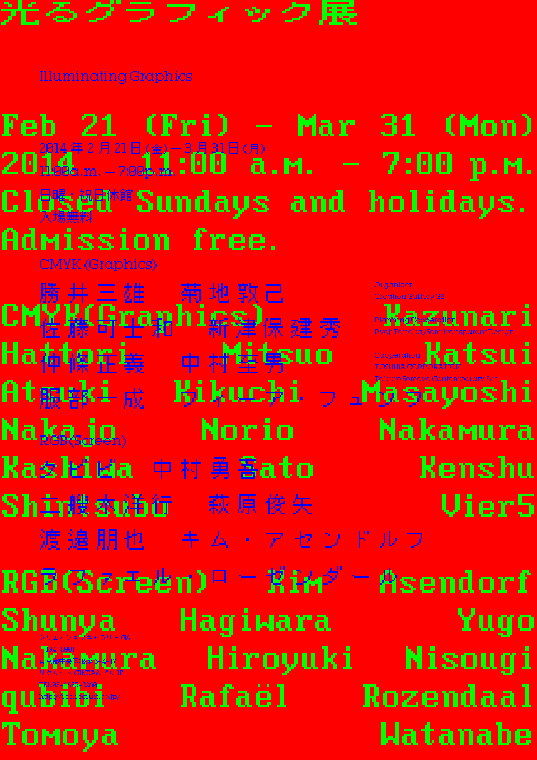

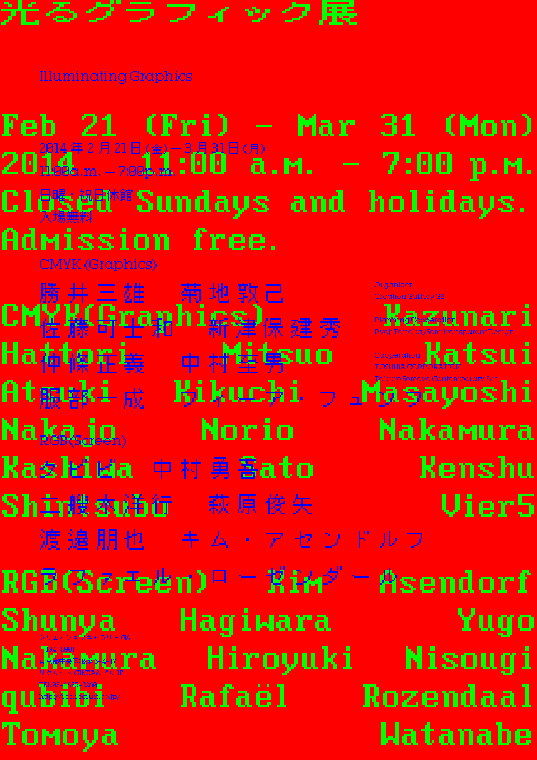

3月31日まで、銀座・CREATION GALLERY G8にて、『光るグラフィック展』が開催されています。それぞれ印刷メディア(CMYK)、スクリーンメディア(RGB)をメインフィールドに活動する計15名のクリエイターが一堂に会し、文字通り「光るグラフィック」作品を展示するという前例のない試みで話題を集めています。今回は、本展の企画者であり、FONTSページにもコントリビューターとして参加してくれている田中良治さんと、CMYK側の出品作家である中村至男さんに、CMYK/RGBにおけるフォントなどをテーマに対談して頂きました。

Interview: 原田優輝

『光るグラフィック展』から考える人類の進化

中村:会場に入ってまず感じたのは、こうした作品を鑑賞する間合いというものが、まだできあがっていないんじゃないかということでした。画面から離れてみたり、近づいてみたり色々しているんだけど、まだどう見ていいか決まっていない感じが面白かった。作品自体にも、「こうやって見てください」という顔つきや姿勢がまだ出来上がっていない気がしたし、 鑑賞の間合いということを考える機会にもなりましたね。

田中:今回の企画の前提として、CMYKとRGBの違いを理論的に説明することはできるけど、実際にそれらを並べて検証するということは意外とされていないんじゃないかということがありました。だから、最初からこれが成功というゴールを設定していたわけではなく、まずは検証してみることで何か気づきがあるかもしれないと。蓋を開けてみると、CMYK側の人たちも結構(グラフィックを)動かしていて驚きましたね。例えば、服部(一成)さんの作品の線というのはCMYKじゃないと表現できないものだと思っていたのに、そういうことを軽く飛び越えてきていて。企画の段階では、CMYKとRGBに対立軸とまでは言いませんが、何かしら線引きはあると思っていましたが、その構図をつくっていたのプレイヤーではなく、むしろ外野だったんじゃないかなと感じました。

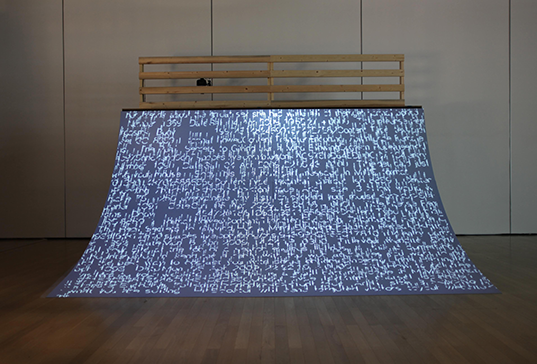

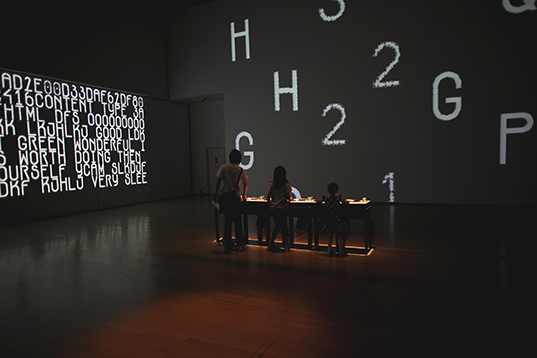

『光るグラフィック展』展示風景

中村至男さんの出品作『Submarines』。

中村:僕は、アニメーションやゲームなどもつくっているのですが、今回CMYK側として呼んでもらったことがまずうれしかったです(笑)。出品作は、「こんな絵が光っていたらいいなあ」と、"光る"ことを考えてつくりました。最近なぜか、なるべく意味から逃れたいという欲求が強いということもあります。でもフレームについては、どうしても意識してしまいましたね。

田中:今回の展示では、若い人ほどコンセプチュアルな作品になっていましたよね。

中村:僕の世代と、田中さんの世代では、例えばRGBひとつとっても感覚がだいぶ違うと思うんですよ。僕は、もともと印刷物のデザインから入っていて、最初のRGB制作体験というのは、ブラウン管でプレイするゲームなんです。そんな時代に比べると、いまはみんなスマホやタブレット端末を普通に使っているし、街中にはデジタルサイネージもあって、間違いなく人類史上最も光る画面を凝視している時代ですよね。でも最近思うのですけど、メディアが進歩しても、それに合わせて人間の感覚機能も追いついていってるのですかね? 僕、スマホにしたら目が急激に悪くなってしまったし(笑)。

田中:技術的にはどんどん新しいものが開発されていますが、先ほど中村さんが話されたように、その使い方や鑑賞の仕方というところまでは、まだ開発されていないのかもしれないですね。

中村:ピンチイン/アウトとかはアフォーダンスとしては完全に定着してきていて、印刷の小さい文字や写真を見た時にも思わず一瞬指がうずくくらいになっていますよね(笑)。でも、街中のデジタルサイネージなんかにしても、あれだけ大きな画面がぐわんぐわん動いていて、人に近過ぎたり、うるさかったり、うまく使われてなくて不快に感じる場所が至るところにある(笑)。今回の展示を通して、今後人間の身体性や感覚はどこまで光についていけるのかということまで思いを馳せてしまいました。

田中:例えば、紙の本の方が目が疲れないというのは、僕らの世代にチューニングされた感覚やものの見方ですよね。光る画面でものを見ることが前提になっていくと、今度は逆に本の方が暗くて見づらいし、重いみたいなことになっていくのかもしれないですよね(笑)。

中村:そうですね。今後はそういう目や感覚を持った世代によるものづくりの新しい作法なんかも開発されるのかもしれないですね。

書体におけるRGB/CMYKの違いとは?

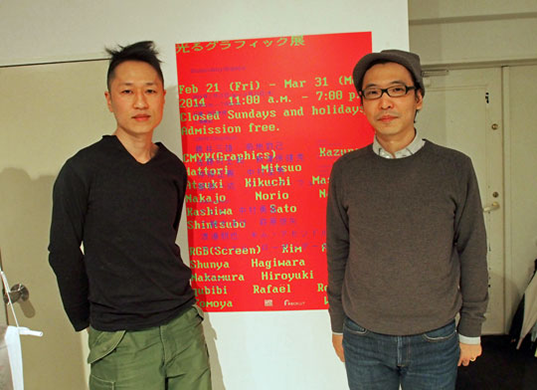

中村:田中さんがデザインした『光るグラフィック展』のポスターが凄く好きなんですよ。これを見ると、得も知れぬ期待感を抱いてしまうというか(笑)。

田中さんが手がけた『光るグラフィック展』のポスター。

田中:今回のようなビットマップフォントは普段からよく使うのですが、それには理由があるんです。以前に、プロジェクターを使って動くものを見せる機会があったんですけど、モニター上では良い感じに見えていたものが、拡大されてプロジェクションされると線はボヤけてしまうし、黒の締まりもなくなってしまったんです。それからは、プロジェクターなどで映してもエッジを失われず、コントラストもバッチリ出るビットマップフォントを使うようになったんです。このポスターにしても、モニターでばっちり再現できるような規則を自分でつくってデザインしているんです。

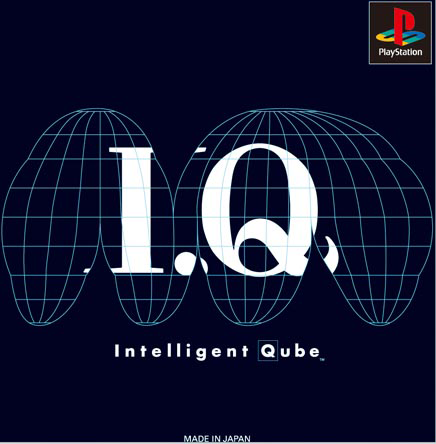

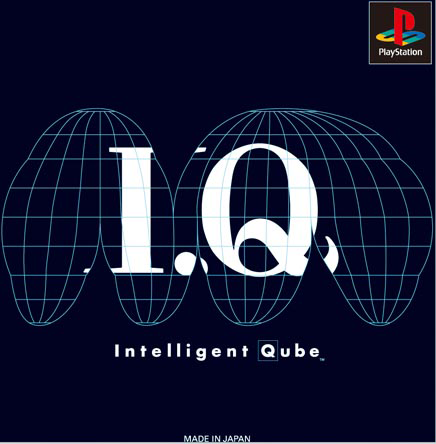

中村:RGBのフォントで言うと、以前に佐藤雅彦さんと一緒につくった「I.Q」というプレステのゲームがあります。この時はフォントを「FUTURA」で統一したんだけど、ゲーム業界の中ではフォントを指定するようなことはそれまでなかったらしいんですね。当時はあまり意識していなかったのですが、いま見ると昔のSFっぽいトーンが出ていて、このゲームには合っていたなと。僕は3年だけ版下を経験した世代なので、文字詰めなど手で髪の毛半分くらいの幅で動かしたりしていたんですが、ブラウン管ではその精度が表現できないというのが最初はショックでしたね。走査線一本分文字を移動してくれみたいなことをプログラマーさんにお願いしたら、そんな細かいことを言うのかと怒られてしまったりね(笑)。でも、その意識の違いは凄く面白かったし、意外とプログラム打ちっぱなしの文字が強くて読みやすかったりして、これが印刷物との間合いの違いなんだなと。そう考えるようになってからは、逆に印刷物の文字組に対する考え方も少し変わっていきましたね。

PlayStation「I.Q」Intelligent Qube ©Sony Computer Entertainment Inc.

田中:Webというのは見る人によって環境が変わるので、画面の端への意識が散漫になるんですが、今回のポスターにしても、上下左右のアキをあえて揃えていないところがあるんです。仲條(正義)さんには、こんな上に文字を置いたら、フレームに入れた時に見えなくなると言われたんですけど、アキがバラバラなのがいいよと褒めても頂きました(笑)。

中村:田中さんの文字組は、グラフィックのデザイナーとは明らかに雰囲気が違うんですよね。モニター上のデザインからスタートしている人の文字組には、僕らが先人から学んできた文字組と明らかに違う部分があるし、印刷をベースにしていないからこその良さを表現できる人たちが出てきているんだなと感じます。いかにきれいに文字間を詰めるかという美意識は前からずっと存在するけれど、最近は逆にうまく仕上がりすぎていると全体的に言い訳がましくなるような気がしているし、スパッとやってしまった方が強かったりするんですよね。B全ポスターが花形だった時代に築かれた美意識を軽々と超えるような田中さんのデザインが僕には痛快に思えるし、印刷グラフィックの人たちにも、そういう部分に確信的にアプローチするデザイナーがどんどん出てきていますよね。

コミュニケーションとともに書体も変わる!?

田中:セミトラを始めた頃は、新しい仕事の度にオリジナルのビットマップフォントをデザインしていたんですね。キャンペーンサイトなどの場合、3ヶ月間だけ公開して、すぐにクローズしてしまうようなケースも多いんですが、仮にサイトはなくなったとしても書体は残るということなどを考えて、オリジナルフォントをつくっていました。例えば、漫画のキャラクターというのはグッズに展開されたりして色々なメディアを行き来するじゃないですか。それと同じように書体にもキャラクターとしての意味合いがあると思ってやっていたところがあったし、実際にそれがひとつあるだけでサイトのイメージが変わるんですよね。

中村:たしかにそれはありますよね。僕はもともとレコード会社で働いていたんですけど、王道のバラードや演歌などそれぞれのジャンルに合うキャラクターの書体を教えこまれてね(笑)。書体の影響力は、店舗などベタなサバイバルの場で身を持って体感してきたんですが、結局自分のグラフィックにはあまり匂いのない書体の方を使うことが多いです。初めてPower Mac8100を買った時に入っていた「中ゴシックBBB」や「リュウミンライト」のような書体が肌に合う感覚があるんです。

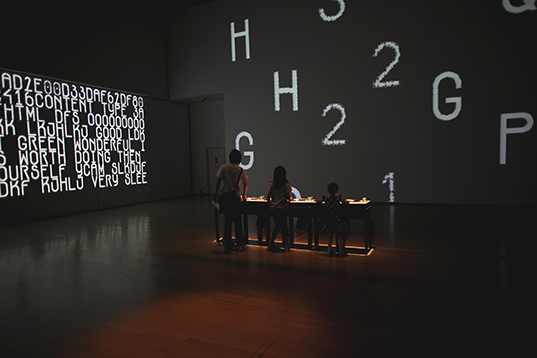

2009年に山口情報芸術センター[YCAM]で開催されたSemitra Exhibtion 「tFont/fTime」。時間軸上にフォントを並べた「fTime」によるインスタレーションでは、音楽を再生するようにフォントを再生するという試みを行った。

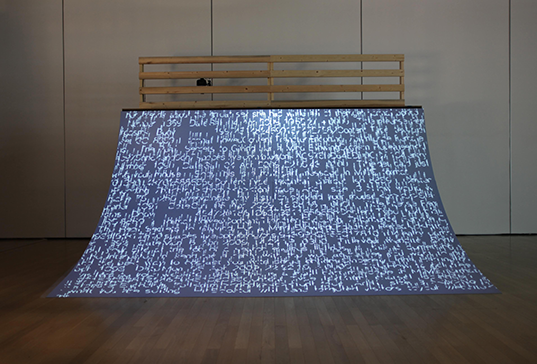

2009年に山口情報芸術センター[YCAM]で開催されたSemitra Exhibtion 「tFont/fTime」。一見でたらめな光の点滅に見える「tFont」は、文字の軌跡を描画しており、シャッタースピードを落としたカメラなどで撮影することによって初めて読むことができる。

田中:僕も「ヒラギノ」とか同じような書体をいつも選んでしまいます。「こういう書体を使っている」というところをあまり問題にしたくないというか、そういう部分とは違う面白さを追求したいんです。例えば、以前に「tFont/fTime」という時間軸をテーマにしたフォントをデジタル作品として発表したことがあるのですが、この時は時間軸を持たせるというデジタルにしかできないアプローチを通して、書体とは何かというところに迫りたかったんです。

中村:書体の追求といえば、文字の研究でも知られている浅葉(克己)さんには、1mmの間に烏口で線が10本引けるという伝説がありますが、モニター上ならパパっとできてしまうようなことをアナログでできるということは、もう必要ない手先の鍛錬だと思われがちですが、実は手と合わせてそれだけの精度でものが見れるということの方がポイントだと思うんですよね。心技体とでも言うのでしょうか。田中さんも、印刷とは違う角度で自分の環境や経験から同じようなことをしていると思うんですよね。そういう意味でも、いまはもう技術やジャンルの違いを超えて表現について話ができる時代になっているんじゃないかなと。

中村至男「TDC BCCKS」ポスター

中村至男「うごくID」携帯電話サイトの作例「TANAKA」。

http://ugod.jp/app

田中:僕らは、モニター上でいくらでも拡大できる世界で仕事をしてきたこともあって、その精度を肉眼で見ていく訓練を積まないまま来ていて、どうしても身体性では追いつけないという感覚があります。だからこそ、現在の自分たちのリアリティで突き詰められるものは何かというのは凄く意識しているし、少し違う角度から文字を追求していきたいと考えているところがありますね。例えば、写植の時代にはこういう文字がオシャレだったんだということは調べればわかりますが、それはあくまでも知識でしかない。それを安易にやったらまずいなという気持ちもあります。

中村:昔の書体っていま見るとなんで昔の感じがするのですかね? もしかしたら、コミュニケーション様式の変化とともに人間自体の目が変わってきていることにも関係しているんじゃないかなと思うんです。話し言葉の変化、最近なら光ったり触ったりする画面はもちろん、2ちゃん用語や、「ニコ動」の弾幕とか。そういう新しいコミュニケーション様式とともに人の目も変わり、合わせて文字も変わっていくのかなと。関係ないかもしれないけど、最近、歌詞が映像として出てくるミュージックビデオいっぱいありますよね? 僕、映像を音楽と一緒に鑑賞できないんです。映像(文字)を見ると音が聞こえなくなるし、音を聞いていると文字がゲシュタルト崩壊して読めなくなる(笑)。僕の身体能力では表現にコミットできない(笑)、でも、そんな僕でも読めるという視点で新しいフォントや作法を開発できるかもしれない。自分が旧タイプなのか!? と考えると怖いんですが(笑)。最初の話に戻ると、人類の感覚器官や身体性がこれから変化していくのだとしたら、それとともに書体やデザインというのも変わっていくんじゃないかなと。この先にどんなニュータイプが生まれてくるのかは楽しみですし、自分としても見てみたいし、つくりたいです(笑)。