白井敬尚

1961年愛知県生まれ。1987年、(株)正方形(清原悦志主宰)入社。1998年、白井敬尚形成事務所設立。

タイポグラフィを軸としたエディトリアルグラフィックデザインに従事。

2005年よりデザイン誌『アイデア』のアートディレクションとデザインを担当。

歴史から紐解く「HELVETICA」と「GARAMOND」の魅力

グラフィックデザイナー・白井敬尚インタビュー

「TYPE」のファーストモデルのモチーフとして選ばれた「HELVETICA」「GARAMOND」のふたつの書体。世界中で愛され続けてきたこれらの書体には、それぞれどんな歴史背景があるのでしょうか? 今回は、雑誌『アイデア』のアートディレクションをはじめ、主に雑誌や書籍のデザインを手がけ、タイポグラフィ/フォントへの造詣も深い日本を代表するグラフィックデザイナー・白井敬尚さんに、ふたつのフォントの成り立ちやその魅力などについて語って頂きました。

Interview: 原田優輝

「HELVETICA」「GARAMOND」の成り立ち

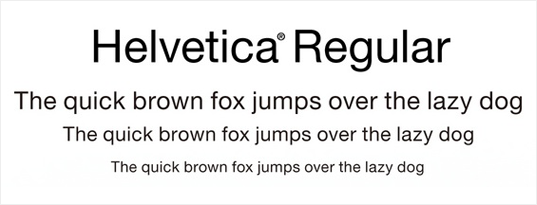

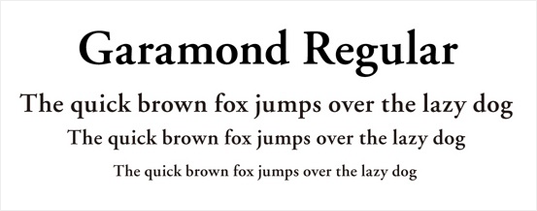

「TYPE」の第1弾ラインナップとして、「HELVETICA」「GARAMOND」が選ばれた理由には、おそらくローマン体、サンセリフ体をそれぞれ代表する書体であり、それが古典と近代を象徴するというところが大きな理由なのではないかと思います。GARAMONDに代表されるローマン体は、文字のストロークの端に飾り(セリフ)があることから、セリフ体とも言われます。一方、HELVETICAのようなセリフのない書体はサンセリフ体、またはグロテスク体と呼ばれ、和文ではゴシック体がこれにあたります。

HELVETICA

GARAMOND

活字としてのローマン体が生まれたのは1465年頃で、その後グーテンベルクの弟子と言われているヴェネチアのニコラ・ジェンソンが1470年頃に製作したものが、現在の一般的なローマン体のベースと言われています。イタリアで生まれたローマン体は、フランス、ドイツ、オランダ、そしてイギリスにわたり、いわゆるオールド・ローマンという、より洗練された形になっていきます。そして、その原型とも言える基本的な書体をつくったのが、フランス人の活字父型彫刻師、クロード・ギャラモンです。その後、ローマン体はより精緻で縦横比のコントラストの強いローマン体になっていきます。その中では、1790年頃にジャンバチスタ・ボドニが制作した「BODONI」が、モダン・ローマンを代表する書体として有名ですね。

BODONI

サンセリフ体は、19世紀初頭に生まれました。サンセリフは、チラシなどに使われる広告用の書体としてつくられたものでした。20世紀に入り、産業だけでなく、芸術や音楽などあらゆる分野が近代的な表現に移行していくなかで、バウハウスなどを中心にモダンデザインの流れが興ってきます。そのなかでも、モホリ=ナジ、ヤン・チヒョルトといった芸術家やタイポグラファたちが、宗教性や民族性をまとったローマン体ではなく、それらを削り落とした機能性を重視したサンセリフ体を使っていくことを提唱します。それまではあくまでも広告用、あるいはテキストのサブの書体として使われてきたサンセリフ体ですが、「FUTURA」などに代表される新しい書体が次々と開発されていくようになっていきます。

FUTURA

第二次世界大戦を経て、スイスを中心としてサンセリフ体を用いた機能的なデザインが時代の先端を担っていきます。彼らはアクチデンツ・グロテスクと呼ばれるサンセリフ体を主に使っていましたが、中でも1957年に発表されたハース鋳造所の活字をリニューアルした、「ハース社の新しいグロテスク(サンセリフ)」という意味を持つ「ノイエ・ハース・グロテスク」はとりわけ彼らが好んで使った書体でした。この書体はやがて「HELVETICA」と名前を変え、世界に広がっていくことになります。

不完全さ(!?)が魅力のHELVETICA

HELVETICAとまったく同じ年にフランスで発表されたサンセリフ書体に、「UNIVERS」という書体があります。HELVETICAは主にスイスのチューリッヒで活動していたデザイナーたちが好んで使っていましたが、このUNIVERSはバーゼルを拠点にしたデザイナーに使われました。

UNIVERS

UNIVERSとHELVETICAは形や文字間だけでなく、ウエイト(太さ)の設定にも違いがありました。35、45、55…という具合にウエイトのジャンプ率が均等なUNIVERSに対して、HELVETICAはハース社のグロテスクから最初の基準をつくり、その後継ぎ足していくようにウエイトを展開していったので、UNIVERSほどジャンプ率が均等ではないんですね。ただ、その不均質が逆に良い部分でもあるんです。例えば、UNIVERSは視覚コントロールが完璧にできる一方で、使い方をひとつ間違えると失敗する可能性が大きい。一方のHELVETICAは、その不完全さによって、多少失敗してもなんとかなってしまうんです。タイポグラフィに習熟している人でなくてもなんとか文字が組めてしまうというところが、HELVETICAがこれだけ広がっていったひとつの要因なのだと思います。

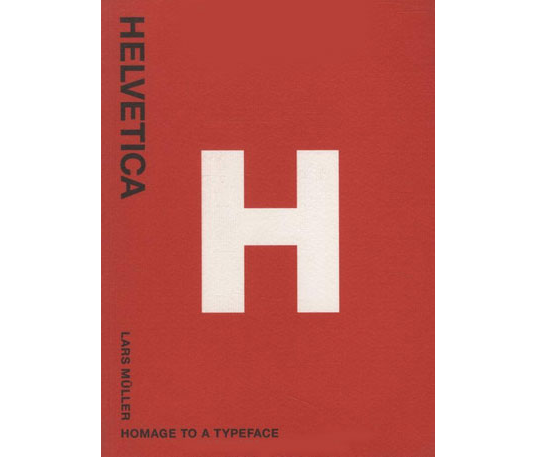

20世紀に散々使われてきたHELVETICAは、近年映像や書籍、さらには展覧会にまで広がるなど大きなブームになりました。それはまるでひとつの時代の役割を終えたような印象を受けました。つくられてから50年経って、HELVETICAという書体がどんなものだったのかということを冷静に振り返ることができる段階に入ってきたのかなと感じています。

Lars Muller『Helvetica: Homage to a Typeface』

オリジナルをめぐるGARAMONDの謎

GARAMONDの特徴のひとつには、歴史上非常に多くのバリエーションがつくられてきたという経緯があります。16世紀以降、瞬く間に中央ヨーロッパに伝播したGARAMONDは、国の違いや時代の変化とともに肉付きが変わっていきました。19世紀に入ると、モダン・ローマンが台頭してくるのですが、アーツ・アンド・クラフツ運動の提唱者であるウィリアム・モリスは、行き過ぎた機械化に警鐘を鳴らし、シャープでエッジの立った、また縦横のエレメントのコントラストの強いモダン・ローマンを否定し、中世からルネサンスの書体を推奨しました。GARAMONDは20世紀に入ると、書籍本文用の最もスタンダードな書体のひとつとして改めて注目され、活字メーカーがこぞって復刻を行ったのです。

さまざまなローマン体があるなかで、GARAMONDが最も使い勝手の良い書体として引き継がれてきたのは、スタンダードな書体でありながら、同時に洗練さも併せ持っているからではないでしょうか。GARAMOND以前のヴェネチアン・ローマンでは古典的過ぎてしまうし、モダン・ローマンはコントラストが強過ぎて読みにくいところがある。だからこそ、古典的なフォルムを持ちながら、フランス・ルネサンス様式を背景にした優雅さを持つGARAMONDが、世界中で信頼され、使われてきたのだと思います。

実はGARAMONDには、「オリジナルギャラモン」と「ジャノン系ギャラモン」というふたつの原型が存在します。フランスで長くオリジナルだと考えられていたGARAMONDが、実はスイス人のジャン・ジャノンがつくった書体だったことが後に判明し、それがオリジナルギャラモンとは別にGARAMONDとして広がっていたんですね。例えば、Adobe Garamond(下)はオリジナルギャラモンがベースですが、Monotype社のGARAMOND(上)やITC Garamondは、ジャノン系ギャラモンです。そうした経緯も非常に興味深いですし、もはやGARAMONDはひとつの書体分類と言える広がりがある書体です。

タイポグラフィ/フォントの魅力

HELVETICAやGARAMONDは、企業のロゴやコーポレートフォントなどにもよく使われますが、これらは企業の特徴を示すひとつの要素になっています。例えば、HELVETICAなどの近代的なサンセリフ体は、20世紀以降の新しい産業の企業に使われることが比較的多く、GARAMONDなどの古典的なフォントは、伝統や優雅さを売りにするファッションブランドや化粧品メーカー、ワイナリーなどで使われるケースが比較的多いと言えます。ただし、これらはあくまでも20世紀的な文脈の話で、いまだからこそあえてIT系の企業がオールド・ローマンを使うこともあります。例えばかつてのApple Computer社は、コーポレートフォントとしてGARAMONDを使っていましたが、そこには、先人たちが積み上げてきた叡智を継承した上で、最先端のメディアをつくっていこうとする彼らの姿勢を読み取ることができるんです。

ここ10年くらいでしょうか、若いデザイナーたちの間では「DIN」など工業規格の書体が好まれているようですが、これらの書体はHELVETICAやUNIVERSなどに比べれば、幾何学的につくることができます。こうした完成され過ぎていない書体をラフに使うということが、時代の気分としてあるのかもしれません。書体というのは、文化や時代を非常に反映するものです。それぞれの書体のフォルムだけではなく、その背景や歴史を知ることで、その魅力により深く入っていけるのではないかと思います。

DIN

デザイナーの仕事のひとつに、書体の背景を理解した上で、TPOに応じてそれらを選択していくということがあります。書体の細かい違いというのは、受け手側にとってはさほど大きな問題ではありません。ただ、それでも言語化できない部分で受け手は何かを感じ取ってくれているはずで、その部分を操作できるところがデザインの面白さでもあるんですね。普段の仕事では、書かれた内容、著者の雰囲気、読者の傾向などを総合的に考えた上で書体を選んでいくわけですが、その特性にピッタリ合う書体を選ぶこともあれば、あえて外した書体を選ぶこともあります。

(左)「ヤン・チヒョルト展」図録(2013)、(右)三嶋典東『LINE STYLE』(2009)

HELVETICAにしてもGARAMONDにしても、使い方次第で印象は大きく変わります。当たり前のことが当たり前にできることが一番良いのですが、それだけであればハウツー本やマニュアルを読めば誰にでもできてしまいますよね。「TYPE」に置き換えれば、フォーマルな服装をして、「GARMOND Regular」のメガネをかければピッタリ合うとは思いますが、あえてそこに「HELVETICA Bold」を合わせてみたら、意外とハマるかもしれない。また、それがAさんには良くても、Bさんには似合わないこともある。一概にマニュアル通りに決めきれないという点でも、「TYPE」を選ぶ楽しさというのは書体選びと共通していて、ツボが押さえられているなと感じます。

TYPE Q&A

- Q. あなたの好きなフォントBEST3は?

- デザイナーとしての自分は、好きな書体がないようにしたいと思っています。受け手としては、「DIDOT」とかスクリプト系とか、読みやすさを度外視ししてもなお魅力を発散する書体や、普通でありながらどこか愛嬌のある「DANTE」とかは好みです。和文はありすぎて選べません。

- Q. "タイポ買い"したプロダクトはありますか?

- かなり以前に、M & Co.の腕時計を。

- Q. 自分をフォントに例えると?

- なんでしょうね。自己分析しないし、できないからわかりません。

- Q. もし遺書を書くとしたら、どんなフォントを使いたい?

- 明朝体

- Q. あなたにとってタイポグラフィとは?

- デザイン

Profile