現在、東京国立近代美術館フィルムセンターでは、『赤松陽構造と映画タイトルデザインの世界』が開催されています。『Dolls』『ウォーターボーイズ』『横道世之介』などをはじめ、誰もが一度はその仕事を目にしているであろう現代映画タイトルデザインの第一人者・赤松陽構造さんの膨大な作品群が集められた本展会場で、多くの映画宣伝物のデザインなどを手がけてきたグラフィックデザイナー・大島 依提亜さんとともに、赤松デザインの秘密を探ってきました。

Text: 原田優輝

タイトルデザイナーになったきっかけ

大島:僕が赤松さんの仕事を最初に意識したのは、黒沢清監督の『CURE』だったのですが、洋画のようなエンドロールの凝り方をしている作品が、ようやく邦画にも出てきたとビックリした記憶があります。先日展示も拝見したのですが、めまいを覚えるほどの膨大な仕事量とクオリティの高さに改めて驚きました。僕も映画の宣伝物などの仕事に関わっているのですが、文字の大きさや位置が固定されている印刷物のデザインとは違って、スクリーンサイズなどがまちまちなフィルムでは、文字にも独特の制約がありますよね。

赤松:そうですね。私はもともとカメラマンになりたかったのですが、映画のタイトルデザインをしていた父親が亡くなって、急に後を継ぐことになりました。当然それまでデザインの勉強はしていなくて、まずは写植から覚えたのですが、スクリーン上では小さな文字は潰れてしまうし、明朝系の文字は横画が細く、飛んでしまうことがあるので、特に細いものは自分で横線を入れていく必要などがあるんです。

『赤松陽構造と映画タイトルデザインの世界』 at 東京国立近代美術館フィルムセンター 15 Apr -10 Aug, 2014

大島:赤松さんの仕事は、手書きの題字にフォーカスが当てられることが多いですが、『不滅の男 エンケン対日本武道館』のエンドクレジットでは、ゴシックをベースにしたオリジナルの文字を曲名ごとに書き分けていて、そのすべてが本当に素敵で、これは絶対にフォント化すべきだと感じました(笑)。もはや書体を開発しているようなものですし、これらをすべて手書きでつくっていくのは本当に大変ですよね。

赤松:大変です(笑)。既存フォントの場合、どこか具合が悪いところが出てきてしまいます。文字というものは、組み合わせによってその都度変えていかないといけないと考えているので、自分が書く場合はフォントという感覚はあまりないんです。例えば、『八重の桜』のオープニングクレジットも一人ずつ書いていて、「子」という文字ひとつ取っても同じものはありません。ゴシックや明朝のような既存の書体をレタリングすることとは違う作業なので、良いものができるまで一人の名前を何十枚も書き続ける場合もあります。

大島:赤松さんは、筆や竹ペンなどで書かれるような題字から、僕らからしたらオリジナル書体に思えるものまで、幅広い意味で手書きの文字にこだわられていますね。

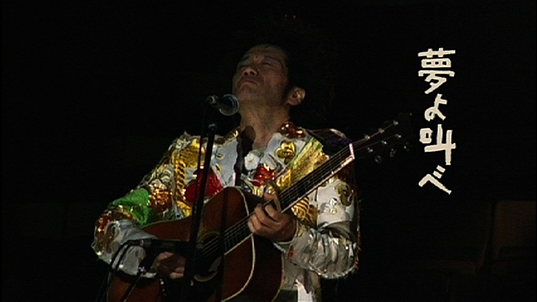

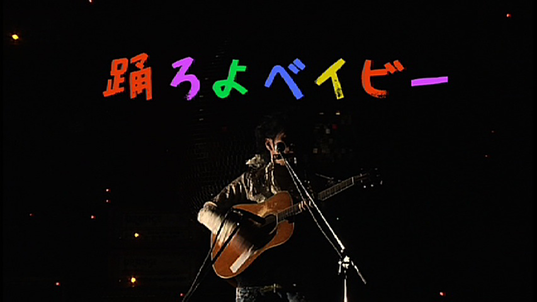

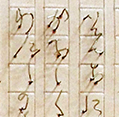

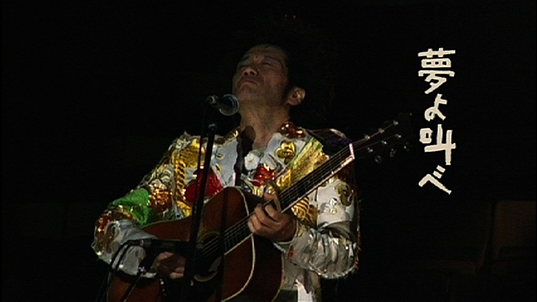

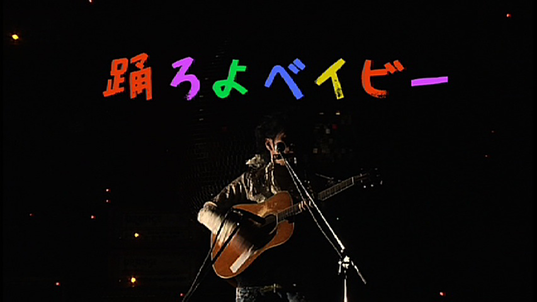

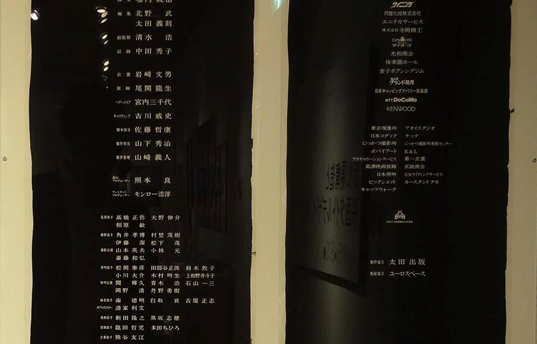

『不滅の男 エンケン対日本武道館』(2005年)

監督:遠藤賢司 製作・配給:アルタミラピクチャーズ

赤松:常にその映画に合う文字というものを一生懸命つくっているのですが、私が仕事を始めた頃というのは、ATG映画など既存の価値観を壊すような作品が出てきた時期だったんです。それらの映画に合う文字をつくるとなると、当たり前のやり方で書いたものでは作品に合わないんです。それ以来、さまざまな手法や道具を使って色んな文字を書いてきたつもりです。

大島:いまの日本には、赤松さんのように映画のタイトルデザインに特化している人はどのくらいいるのですか?

赤松:合成やアニメーションなどの仕事をしている人がタイトルデザインもするというケースはありますが、タイトルに完全に特化した人はほとんどいないかもしれません。日本映画は年間約400~500本ほどつくられていますが、デジタル作業が普及してからは、グラフィックデザイナーをはじめさまざまな方が関われるようになったこともあって、タイトルだけに特化して仕事をしていくのは難しくなっているというのが現状です。

手書きにこだわる理由

大島:最近僕はあえて写植を使うことが結構あるんです。写植屋さんにお願いして打ってもらうのですが、「太ゴシック体B1」などの写植書体は、真面目だけどどこか抜けた感じの雰囲気が非常に好きなんですね。最近は、クラシカルな明朝体を復刻したデジタルフォントなども増えていますが、赤松さんは好きな書体というのはありますか?

赤松:写植時代には、「石井横太明朝(YM明朝)」というテレビ用に開発された書体があって、これだと自分で横線を入れる必要がなかったので映画でもよく使っていました。いまはMACも使っているのですが、良いと思える書体があまりないんです。やはり、アナログでつくっていた書体と、デジタルでつくる書体では、だいぶ違いがあるのかなと思います。

(左)『プール』、(右)『街のあかり』 Design: 大島 依提亜

大島:いまはCGを使えば撮影などをせずに文字を動かしたりすることもできますが、デジタルに移行するなかで失われてしまったものもたくさんありそうですね。

赤松:そう思います。例えば、『Shall we ダンス?』の題字は、あらかじめ書かれた文字を少しずつ消し込みながら、一コマずつ撮っているんですね。それを逆に回すことで、スクリーンにタイトル文字が書かれていくような動きになるのですが、準備と撮影それぞれに丸1日ずつ費やし、さらにそれを現像所で加工するので、実際に確認するまでには10日間ほどかかるんです。それだけ時間をかけているから当然失敗なんて許されません。いまはこうした作業がパソコンで簡単にできてしまうし、仮に失敗しても簡単に元に戻せますよね。でも、なんでも簡単にできてしまうと、人はものを考えられなくなるし、本当の意味で心を込めて何かをつくることができにくくなってしまうんじゃないかと思うんです。

大島:『Shall we ダンス?』のタイトルは、文字がカーブしているところでは筆跡の速度も変わったりしますが、パソコンでつくるとすべて一律になりがちです。そうした細かい部分にも手書きの感覚というものが反映されていますよね。また、特に映画の題字というのは、作品の個性やストーリーを集約させていく必要があるものなので、手書きで作字することが大切になってくるのかもしれないですね。

赤松:映画というのは何十人もの人たちが集まってつくるオリジナリティの高いものなので、題字に関しても基本的には手書きが良いと思っています。題字をデザインする時には、必ず映画の「色」というものを考えるんです。この映画にはどんな色が合っているのかなと想像しながら、文字をデザインしていきます。また、スクリーンに映るものは基本的に数秒で流れていってしまうので、細かいディテールよりも何よりも力のある文字というものが説得力を持つんです。そういう意味でも手書きの方が良いんですね。時間の制限ナシに、いくらでもディテールを見ることができる印刷物と違い、映画というのは常に動いていますからね。

『BROTHER』

『キッズ・リターン』ロールタイトル

大島:僕もエンドクレジットなどのデザインをすることがあるのですが、いまだにスクリーンの感覚がつかめていないところがあります。一応コンピューターで文字が流れる速度などはシミュレーションできるのですが、スクリーンでラッシュを見た時に全然イメージと違って恥ずかしくなることがよくあります(笑)。スクリーンには大きさの概念というものがなく、今回の展示でも、赤松さんが一コマ0.5mmずつ動かすというような指定の仕方をされていたことがとても新鮮でした。デザインを時間軸的な空間で考えるという感覚は、僕からするととても不思議に感じますし、グラフィックデザインとはだいぶ異なる特殊な領域なんだなと。

赤松:A3サイズでつくったものが10~15メートルのスクリーンに引き伸ばされると、手元で見た時の感覚とは大きく変わってきますし、動いている文字の行間と、止まっている文字の行間というのも全然違うものです。また、自分の視野の中に収まるパソコンのモニターと、目で追いかけていかなくてはいけないスクリーンでは、あるものが同じスピードで動いたとしても体感速度はかなり違って、スクリーンで見る方がだいぶ速く感じられるんですね。そうした感覚を覚えることがこの仕事の最も大切なことのひとつで、私も最初の頃は失敗を繰り返していて、10年ほどかけてようやく体得できました。

『タイピスト』 Design: 大島 依提亜

北野武監督との仕事

大島:赤松さんが関わられた北野武監督の『あの夏、いちばん静かな海。』もとても印象的でした。感情的な振れ幅がほとんどない映画なんですが、エンディングにあのタイトルが出た瞬間に泣かされてしまいました。

赤松:このタイトルの使い方には私も本当に驚きましたが、これが北野監督の才能なのだと思います。これを見てこの方は天才だと思いましたし、映画のタイトルを生業にしている人間として、正直「負けた」と思いました。

『菊次郎の夏』

大島:同じく北野監督の『菊次郎の夏』にしても、タイトルのデザインが映画の演出そのものとリンクしているように感じました。普段監督とはどんなやり取りをしていくのですか。

赤松:色々なやり方がありますが、『菊次郎の夏』について言うと、北野監督は絵日記を使った演出を最初は考えていなかったんですね。こちらから、もう少しシークエンスに重みを持たせた方がいいのではないかと提案したところ、絵日記のページをめくる演出でタイトルも見せようということになり、完成したものも喜んで頂けました。また、『ドラゴンヘッド』のように、オープニングの2、3分間を丸ごと任せてくれて、その中でデザインや構成などをすべて私の方で決める場合もあります。みなさんは、すべてを任せてもらった方が楽しそうだと思われるかもしれませんが、なかなか難しいところなんですよね(笑)。

大島:そうですよね。僕ももともと映画を目指していたので、たまにタイトルをやっていいと言われると、恐れ多くて気後れしてしまうところがあります。そういう意味でも、僕らが手がけるような宣伝物のデザインではなく、映画そのものの中に自分のデザインが入っていくというのは改めて凄いことだと感じます。

赤松:人それぞれに役割がありますからね。若い頃から長くこの世界で仕事をしている私にとって、やはり映画は監督のものだという意識が強いです。仮に私がソール・バスのようなアーティスティックな演出をしたとして、それが監督がつくる作品とマッチすればいいですが、逆に映画を壊してしまうことにもなりかねないですからね。

大島:映画そのもののテンポというものがありますからね。

赤松:だから、最近劇場で早いテンポの予告編やCMが流れることが多くなっていることも気になっています。あれが観客の生理になってしまうと、その後に上映される映画が仮にゆったりとした良いテンポの映画だったとしても、かったるく見えてしまうんですよね。

『Dolls』原画

大島:それはよくわかります。最近はTVで流れるものと同じCMが劇場で上映されることも増えていますが、TVと映画ではリズム感が違うので違和感がありますよね。ところで、今回の展示では、普段であれば流れていってしまう赤松さんのタイトルデザインをまじまじと見ることができたのですが、原画などはすべてストックはされているのですか?

赤松:今回展示している原画でほとんどすべてだと思います。こういう機会があるならもっと残しておけば良かったと思いますが(笑)、最終的にフィルムになったものが私の作品なので、原画は正直あまり大切なものではありません。例えば、書家の方などは、墨などを選ぶ際は非常に吟味されますが、私の場合はそれ自体が作品や商品になるわけではないので、細かい色の違いよりも、柔らかさや刷りやすさの方が重要ですし、『BROTHER』の原画にしても、その辺にあったケント紙に書いたものなんです。さらに『HANA-BI』の原画にいたっては、てっきり捨てたものだとばかり思っていたほどです。

大島:もったいなさ過ぎます(笑)。次回はぜひ事務所に伺わせて頂き、色々拝見させてください!

『赤松陽構造と映画タイトルデザインの世界』 at 東京国立近代美術館フィルムセンター 15 Apr -10 Aug, 2014

Information

『赤松陽構造と映画タイトルデザインの世界』展は、東京国立近代美術館フィルムセンターにて8月10日まで開催中。